The Atlantic: почему мы забываем большинство прочитанных книг

Автор: Джули Бек

Пол рассказывает, что недавно завершила чтение биографии Бенджамина Франклина, написанной Уолтером Айзексоном. «Когда я читала эту книгу, я обладала довольно неплохими знаниями о Франклине и в целом о хронологии американской революции», — говорит она. «Но сейчас, спустя два дня, я не смогла бы воссоздать эту хронологию».

Хотя некоторые люди способны запомнить сюжет книги или фильма после одного просмотра, для большинства восприятие культуры напоминает наполнение ванной, после чего вода уходит в канализацию. Конечно, остаются некоторые следы, но большая часть уходит.

«Память имеет строгие ограничения», — утверждает Фариа Сана, доцент психологии в Университете Атхабаска, Канада. «По сути, это узкое место».

Известная кривая забывания показывает, что наибольшее количество информации мы теряем в первые 24 часа после ее усвоения. Хотя процент забытых данных может варьироваться, если не пересматривать изученное, большая часть информации уходит уже в первый день, а затем в последующие дни, оставляя лишь небольшую долю усвоенного материала.

Считается, что память всегда была такой. Однако Джаред Хорват, научный сотрудник Мельбурнского университета, подчеркивает, что современный способ потребления информации и развлечений изменил характеристики нашей памяти. И это не тот тип памяти, который помогает запомнить сюжет фильма, просмотренного полгода назад.

В век Интернета необходимость в хранении воспоминаний — быстром вызове информации в голове — значительно снизилась. Эта способность все еще полезна для запоминания мелочей, но в основном важнее то, что называется памятью узнавания. «Если вы знаете, где найти информацию и как к ней обратиться, вам не нужно её воспроизводить», — объясняет Хорват.

Исследования подтверждают, что интернет служит как бы внешней памятью. «Когда люди уверены, что смогут в будущем получить доступ к информации, они медленнее ее запоминают», — говорится в одном из исследований. Однако даже до эпохи интернета развлекательные продукты выполняли роль экстернализированной памяти. Вам не нужно было запоминать цитаты из книг, когда можно было просто их найти. С появлением видеокассет стало проще пересмотреть фильм или программу. Не было ощущения, что если вы не запомните что-то, оно будет потеряно навсегда.

С развитием интернета и стриминговых сервисов необходимость запоминать культуру, которую мы потребляем, еще больше снизилась. Но вряд ли мы когда-либо помнили всё это.

Платон высказывал опасения по поводу рисков, связанных с внешней памятью. В одном из диалогов между Сократом и аристократом Федром Сократ рассказывает о боге Тевте, который открыл «использование букв». Египетский царь Фамус предупреждает Тевта:

«Это открытие породит забвение в душах учеников, поскольку они перестанут использовать свою память; они будут полагаться на внешние письменные знаки и забудут о себе».

(Разумеется, идеи Платона дошли до нас только потому, что он их записал).

«Сократ в этом диалоге ненавидит письменность, полагая, что она убьет память», — говорит Хорват. «И он прав. Письменность действительно уничтожила память. Но подумайте о всех невероятных вещах, которые мы получили благодаря письменности. Я бы никогда не обменял бы письменность на лучшую память». Возможно, интернет предлагает аналогичный компромисс: вы можете получать доступ к огромному количеству информации и развлечений, но большую часть из них вы не запомните.

Часто люди пытаются вместить в свою память больше, чем она может выдержать. В прошлом году Хорват и его коллеги из Университета Мельбурна выяснили, что те, кто смотрел сериалы в режиме «марафона», забывали их содержание значительно быстрее, чем те, кто смотрел по одному эпизоду в неделю. Сразу после завершения сериала марафонцы показывали лучшие результаты в викторинах, но через 140 дней их результаты были хуже, чем у зрителей, смотревших серию раз в неделю. Они также сообщили о меньшем удовольствии от просмотра сериала по сравнению с теми, кто смотрел его с интервалами.

Слова также становятся повсеместными. В 2009 году средний американец сталкивался с 100 000 словами в день, даже не читая их все. Трудно представить, что с тех пор этот уровень снизился. Никкита Бакшани в статье «Расстройство запойного чтения» для The Morning News анализирует значение этих данных. «Чтение — это многозначное слово, — пишет она, — но наиболее распространенное его значение — это чтение ради получения информации, особенно в интернете. Это информация, которая не станет знанием, если не «зацепит» вас.

Или, как говорит Хорват: «Это кратковременное развлечение, а затем возникает желание развлечься снова. Дело не в том, чтобы чему-то научиться на самом деле. Главное — получить мимолетный опыт, чтобы почувствовать, что вы чему-то научились».

Урок, который он извлек из своих исследований, заключается в том, что если вы хотите запомнить то, что читаете или смотрите, делайте это с интервалами. В школе меня всегда раздражало, что нам предписывали читать всего три главы в неделю, но на это была веская причина. Как утверждает Хорват, воспоминания укрепляются, если вы часто к ним возвращаетесь. Если вы читаете книгу за один раз, например, в полете, вы просто удерживаете историю в своей рабочей памяти. «На самом деле вы никогда не возвращаетесь к ней заново», — подчеркивает он.

Сана добавляет, что при чтении часто возникает ложное «ощущение беглости». Информация поступает, мы ее понимаем, и кажется, что она аккуратно укладывается в папки нашего мозга. «Но на самом деле она не закрепится, если вы не приложите усилий, не сосредоточитесь и не используете определенные стратегии для запоминания», — говорит она.

Люди могут применять это, когда учатся или читают профессиональные материалы, но вряд ли в свободное время они будут делать заметки о «Девочках Гилмор», чтобы потом проверить свои знания. «Вы можете видеть и слышать, но не замечать и не слушать», — отмечает Сана. «И именно это мы чаще всего и делаем».

Тем не менее, не все воспоминания безвозвратно утеряны. Некоторые из них могут просто оставаться в спячке, недоступные, пока не появится подходящий триггер — возможно, предшествующий эпизод «Ранее в сериале Девочки Гилмор» или разговор с другом о книге, которую вы оба читали. Как утверждает Сана, память — это «все ассоциации».

Это может объяснить, почему Пол и другие могут помнить контекст, в котором они читали книгу, но не помнят её содержания. Пол ведет «Книгу книг», или «Боб», с школьных лет — аналоговую форму внешней памяти, в которую она записывает каждую прочитанную книгу. «Боб дает мне немедленный доступ к тому, где я находилась, психологически и географически, в любой момент моей жизни», — объясняет она в своей книге «Моя жизнь с Бобом». «Каждая запись вызывает воспоминание, которое иначе могло бы потеряться или размыться с течением времени».

В статье для The New Yorker под названием «Проклятие чтения и забывания» Ян Крауч пишет: «Чтение имеет множество аспектов, одной из которых может быть довольно неописуемая и мимолетная смесь мыслей, эмоций и сенсорных восприятий, которые возникают в момент чтения и затем исчезают. Насколько чтение является просто отражением нарциссизма — показателем того, кем вы были и о чем думали, когда сталкивались с текстом?».

На мой взгляд, это не похоже на нарциссизм — помнить о периодах жизни через искусство: весной — через романтические романы, зимой — через настоящие преступления. Тем не менее, верно и то, что если вы потребляете культуру с надеждой создать ментальную библиотеку для будущего использования, то, скорее всего, вы будете разочарованы.

Книги, сериалы, фильмы и музыка — это не просто файлы, которые мы загружаем в свой мозг, это часть гобелена жизни, переплетенная с остальным. С расстояния может стать сложнее различать отдельные нити, но они все равно присутствуют.

«Было бы прекрасно, если бы воспоминания были чистыми — информация поступает, и теперь у вас есть память об этом факте», — говорит Хорват. «Но на самом деле все воспоминания — это всё».

Джули Бек — старший редактор The Atlantic, занимающаяся вопросами семьи и образования.

Оригинал: Pocket

Обсудим?

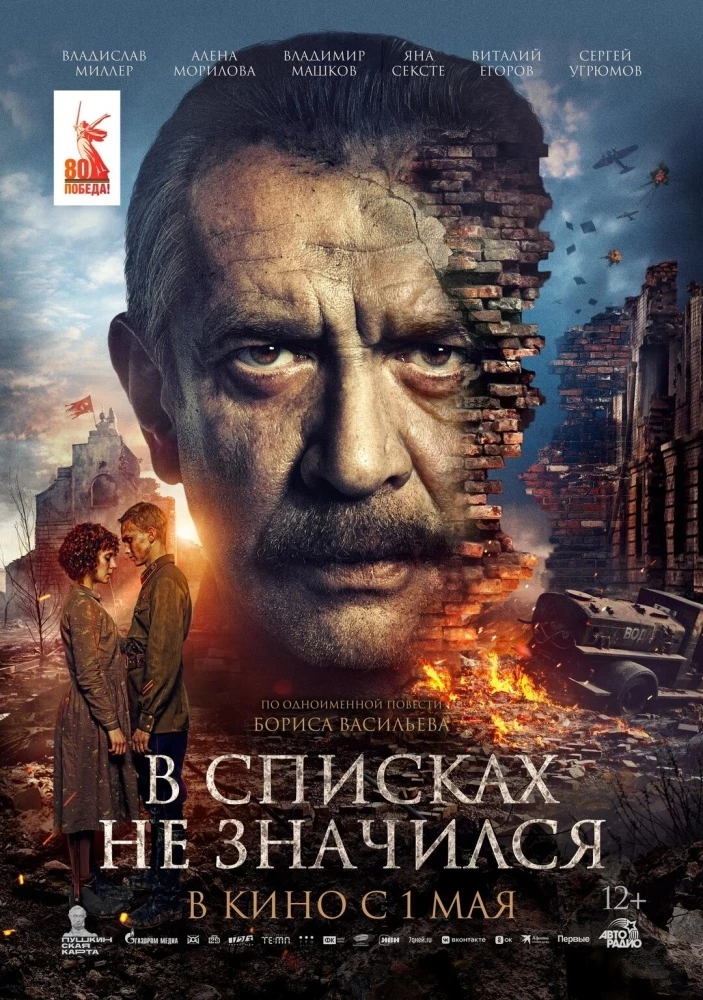

Смотрите также: