Мир заполнила умная пыль. Она слышит, видит и запоминает — без разрешения

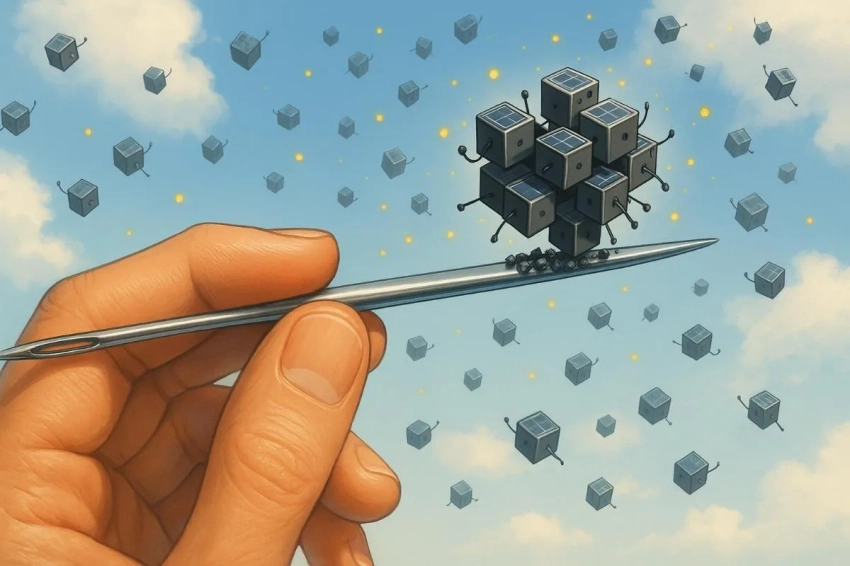

От двуатомных носителей данных до транзисторов с затвором всего в один нанометр — нанотехнологии раздвигают границы возможного. Однако концепция «умной пыли» наиболее ярко символизирует этот технологический сдвиг.

Умная пыль (или smart dust) представляет собой миниатюрные беспроводные микросистемы, которые способны самостоятельно отслеживать изменения в окружающей среде, анализировать данные и передавать их без участия человека. Хотя это звучит как научная фантастика, на самом деле речь идет о реальной технологии, активно обсуждаемой в научных кругах с конца 90-х годов. Сегодня она переходит от теории к практике.

В 1997 году профессор Кристофер Пистер из UC Berkeley ввёл этот термин, который описывал сеть крошечных сенсорных узлов. На сегодня такие устройства имеют размеры всего в доли миллиметра и могут фиксировать различные параметры, такие как температура, влажность, свет, звук и даже химические вещества. Они способны выполнять вычисления, обмениваться данными и работать без внешнего питания, используя доступные источники энергии.

Технологически smart dust представляют собой микромеханические системы (MEMS), которые объединяют механические и электрические компоненты. Современные версии таких устройств могут использовать солнечные батареи, термальные градиенты или колебания окружающего воздуха в качестве источника энергии и защищаются специальными полимерами.

Принцип работы напоминает обычные IoT-устройства: сенсоры собирают данные и передают их на центральный узел. Главное отличие — размеры. Каждый отдельный элемент, называемый мотом, меньше кубического миллиметра и включает в себя блоки для фиксации параметров и обработки сигналов. Связь между мотами осуществляется с помощью радиочастотных передатчиков, а масштабируемость позволяет создавать сети от тысяч до миллиардов таких устройств.

Практическое применение включает в себя мониторинг погоды, контроль качества воздуха, обнаружение химических угроз и даже использование в космических исследованиях. Исследователи из Калифорнийского университета под руководством инженера Рэнди Каца ещё в 1999 году утверждали, что данная технология подходит для задач, где присутствие человека может быть опасным. Эти устройства могут массово производиться, они автономны и идеально подходят для работы в труднодоступных местах.

Сегодня сенсоры находят применение в самых различных областях: от умных городов и здравоохранения до военных технологий и сельского хозяйства. Их преимущества очевидны: компактный размер облегчает интеграцию, модульность позволяет быстро расширять сети, а автономность делает их особенно ценными в удалённых и изолированных регионах. Устройства отслеживают параметры здоровья, управляют логистикой, обнаруживают угрозы на начальных стадиях и автоматизируют рутинные процессы.

Тем не менее, у технологии есть и недостатки. Постоянный сбор данных без уведомления пользователей создает риски для конфиденциальности. Часто отсутствует шифрование, а миниатюрные размеры усложняют управление и отключение устройств. Проблема питания также сохраняется: срок службы ограничен, особенно в условиях, где сложно заменить элемент питания. Кроме того, возникают трудности в сборе, хранении и обработке большого объёма данных, а безопасность требует постоянных обновлений.

Несмотря на существующие вызовы, рынок умной пыли продолжает расти. Согласно данным Allied Market Research, его объём в 2022 году составил 114,6 миллиона долларов, а к 2032 году ожидается увеличение до 392,5 миллионов долларов. Аналитик Минулата Наяк связывает этот рост с повышенным интересом к цифровым решениям в городском управлении, где сенсоры помогают оптимизировать движение, контролировать состояние зданий, улучшать расход ресурсов и поддерживать экологические инициативы.

Для успешного внедрения необходимо решить вопросы энергоэффективности и управления: устройства сложно контролировать после их размещения, и в случае выхода за пределы запланированного сценария они могут быть использованы во вред. Это требует от разработчиков более продвинутых систем мониторинга и протоколов деактивации.

Тем не менее, потенциал этих технологий остаётся огромным: умная пыль может кардинально изменить подход к инфраструктуре, безопасности, экологии и взаимодействию человека с окружающей средой. Таким образом, перед нами действительно одна из самых перспективных технологий на ближайшее десятилетие.

Обсудим?

Смотрите также: